发 展 历 程

甘南藏族自治州藏医医院(甘肃省藏医药研究院、甘南藏族自治州藏医药研究院)前身是甘南藏族自治州藏医药研究所,成立于1980年4月,省编制委员会下达藏人员编制40名,并将州人民医院旧址移交新成立的藏医药研究所使用。1980年首批调进职工11人,其中业务人员有达永巴、图布旦、王钟元、三智布、加吾、老斋、金巴等。

1984年经州委州政府批准,藏医药研究所内设立了六个科室,即行政办公室、藏医基础理论研究室(包括天文历算室及图书资料室)、临床研究室、药物研究室、附属医院、附属制药厂(1989年更名为附属试验药厂)。

1984年,研究所附属藏医院成立,附属藏医院下设住院部、门诊部、中心药房、医办室、护办室、治疗室、X光室、胃镜室、B超室、心电图室、化验室等业务科室。附属藏医院成立后,由于条件的限制,住院部未及时开展业务,直至1988年设20张病床,同年10月10日开始接收住院病人,1990年病床数逐步増加到27张。

1986年,由省上拔款15万元设备购置费:1986年,又投资15.8万元,修建了附属试验药厂楼,建筑面积为582平方米。截止1990年底,藏医药研究所总建筑面积(包括附属医院旧楼)已达3,765平方米,固定资产达100多万元,医疗设备资产9万元,藏药库存及周转资金达55万元。

1981年5月开设简易藏医门诊部时,曾设有一所简陋的制药作坊,用手工生产几十种藏成药,以供门诊的急需,1984年,建立研究所附属制药厂,此后,药品生产发展较快,人员设备逐年增加,藏成药品从原来的七、八十种增加到180种,数量亦大大增加、所作的主要工作如下:一1.1988年,开工修建了面积为582平方米的药厂制药楼,1989年12月竣工验收,并交付使用。1989年更名为附属实验药厂后,该厂进行全面调整,设立了药厂办公室(包括财会、出纳室)、配剂室、炮制室、粉碎车间、制丸车间、包装车间等六个车间及科室,建立健全了各项规章制度。到1990年共有各类工作人员13人,其中专业技术人员3名,财会人员1名,合同制工人3名,临时工(长年雇用)6人。制药设备有:中型粉碎机1台,小型粉碎机1台,糖衣机2台,制丸机1台,电冰箱3合。

1983年,省上先后拔款70余万元,修建了具有民族形式的双面科研办公大楼。建筑面积2,018平方米,1984年峻工。

1990年底职工总数已达56名,其中藏族职工45名,占全所职工的80%。各类专业技术人员36人,占64.2%,副高职称2人、中级职称4人、初级职称30人、藏医药专灶技术人员24人,占全所专业技术人员的66.7%。

2001年经省机构编制委员会办公室批复升格为甘肃省藏医药研究院并加挂甘肃省藏医药研究院的牌子,内设的藏医药临床研究室等三个研究室同时更名为研究所。

2001年经甘南州人民政府批准,在院内设立了甘南州藏医药开发重点实验室。

2001年附属试验药厂第一次顺利通过了《医疗机构制剂许可证》-《GPP》的现场达标验收及换证工作,成为全省唯一通过GPP现场达标验收的民族医疗机构单位。2005年第二次顺利通过了《医疗机构制剂许可证》-《GPP》的现场达标验收及换证工作。2012年12月份第三次顺利通过了《医疗机构制剂许可证》-《GPP》的现场达标验收及换证工作

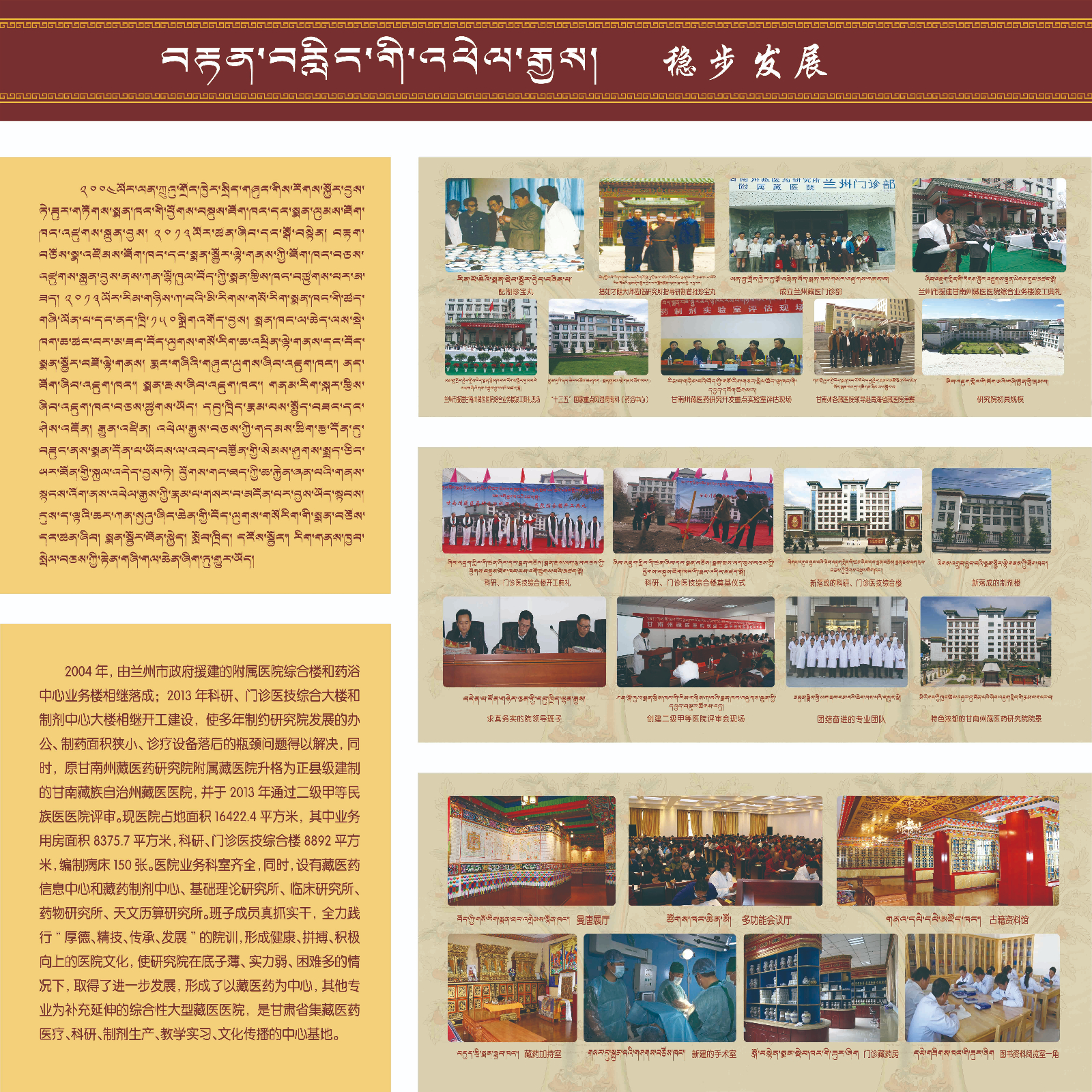

2003年借兰州市对口帮扶甘南州这一契机,我院争取立项总投资550万元,总建筑面积5780平方米的附属藏医院业务综合大楼及藏药浴中心楼。于2005年5月14日投入使用。

2003年创建了藏药浴中心,是集临床治疗、药浴科研、休闲康体为一体的综合性藏医药特色诊疗中心,设计床位40张。该中心以藏医药传统理论为指导,引进现代先进医疗保健技术和设备,以藏药水浴、汽浴、缚浴为主要治疗手段,努力发掘和提高藏医传统特色外治疗法———放血、火灸、罨敷、药物外涂、藏式按摩、针刺等,结合藏药口服,以“内外结合,综合治疗”的模式,充分发挥藏医外治疗法的独特优势,现已成为我院运用纯藏医药治疗的特色疗法基地。该中心有完备的藏药水、汽浴治疗设施,古朴、典雅、自然醇香的香柏木浴盆,适宜人体健康的木制特色土炕等,已接诊来自国内外患者3000多名,其中俄罗斯等国患者20余位。

2004年我院专文上报省卫生厅、州卫生局《关于甘肃省藏医药研究院(甘南州藏医药研究院)增加病床床位数的报告》,经省卫生厅研究,甘卫中发(2004)348号《关于甘肃省藏医药研究院(甘南州藏医药研究院)增加病床床位数的批复》,同意甘肃省藏医药研究院(甘南州藏医药研究院)增加病床80张,其中藏药浴中心40张,肝病、心脑血管病专科床位40张,总床位数为120张。

2006年底职工总编制数达到119名,现有职工111名,各类专业技术人员98名,副高以上职称12名,中级职称31名,初级职称58名,行政后勤人员13名。专业技术人员总数己达职工总数的85%,其中高级职称占10%以上,中级职称占48%,当代著名藏医药学家、中国民族医药学会副会长、国务院特殊津贴享受专家、全国人大代表、四川省阿坝州藏医院院长、主任医师旦科教授担任名誉院长并常年指导工作,甘肃省“555”、“333”创新人才各1人、享受国务院特殊津贴2人。

2008年胃病专科被国家中医药管理局确定为 “十一·五”重点专科建设单位、国家中医药管理局脾胃病专科协作组成员单位,并于2011年顺利通过国家中医药管理局复审。

2009年根据州灾后重建办《关于全州地震灾后中央重建基金项目前期工作时限制的通知》州重建办(2009)13号文件,我院暨甘南州藏医药研究院制剂楼建设项目列入“甘南州地震灾后中央重建基金项目”,总造价358万元,3层局部4层,建筑面积2228平方米,2001年4月投入使用。

2012年经甘肃省编办批复,在甘南州藏医药研究院附属藏医院的基础上升格、组建为甘南藏族自治州藏医医院,加挂(甘肃省藏医药研究院、甘南藏族自治州藏医药研究院)牌子。医院设有门诊部、藏医内科、藏医外科、藏药浴中心、藏医特色外治中心等8个临床科室和1个藏药制剂中心,研究院下设有基础理论研究所、临床研究所、药物研究所、天文历算研究所,以及行政办、医务科、护理部等7个行政后勤科室。医院编制病床150张,人员编制133名。

2012年风湿病专科被国家中医药管理局确定为“十二·五”重点专科建设项目。

2012年承办了在甘肃合作举办的“2012全国藏医药学术交流与技术培训交流会”来自全国五省藏区及北京、内蒙的藏医药专家、学者共160余人参加了大会,会议共收到论文234篇,国家省州各级领导莅临大会并就甘南藏医药发展现状、制约瓶颈及未来发展等作了热情洋溢的讲话,并提出了指导性意见和具体要求。这是我州藏医药的一次盛会,也是甘南藏医药展示对外形象的重要平台。在各级领导的大力支持下,大会取得了圆满成功,得到了社会各界的高度评价。大会编辑出版学术论文集,并由民族出版社正式出版发行。

2013年通过二级甲等民族医医院评审。

2013年藏医特色外治专科列入甘肃省中医药管理局重点专科建设项目,该专科致力于发掘、继承、提高藏医传统特色外治疗法。开展藏医放血、火灸、敷疗、药浴、涂擦推拿、针灸等特色疗法,同时,结合电磁波、红外线、电泳、牵引等现代理疗,对高血压、肺心病、高血脂症、脑中风、骨质增生、各类关节炎、痔疮、妇科病等均有独到的治疗作用。外治科因藏医特色鲜明、疗效独到、顺应自然疗法而受到广大患者的青睐。

2014年底开工新建科研、门诊医技大楼,藏区专项中央预算内投资,总投资2055.12万元,新建主体为7层(局部8层),总建筑面积为8872.06平方米,该项目于2016年8月竣工投入运行。

2015年5月脑病专科被甘肃省中医药管理局确定为甘肃省重点专科建设项目。该专科过内服藏药结合外用金银针、火灸、放血等疗法,对高血压、脑血栓、脑溢血、脑萎缩、脑震荡、老年痴呆症、脑手术后遗症、癫痫等病症,具有显著的疗效。

2017年7月建成甘南州藏医药文化展示馆,总占地1300多平方米,整体结构共分四层,由藏医药文化体验馆、藏医药文化综合展示馆、藏药材展示馆、藏医药产品展示馆组成,陈列有《四部医典》医学唐卡、藏医外治疗法器械、藏药材、藏医药发展简史等内容,为民众了解藏医药学提供了重要平台。

2018年制剂中心购置设备17台:自动理瓶机1台、电子数粒机1台、旋盖机1台、电磁铝箔封口机1台、不干胶圆瓶标机1台、喷码机1台、全自动胶囊充填机1台、三维运动混机1台、油墨喷码机1台、变频螺杄空气压缩机1台、高效筛分机1台、立式搅拌夹层锅2台、不锈钢茡荠式包衣机1台、药丸筛分机1台、全自动热收缩包装机1台,后因工艺需要增加了冷冻干燥机1台,储气罐1台。

2020年——2021年分别对住院部及药浴中心基础设施进行改造提升,目前已全部投入使用。

全院编制133人,在职127人,各类专技人员115人,其中卫生专业技术人员111人(包括藏医药专业75人,占卫生专业总人数的67.5%),护理人员20人。中级职称33人,副高以上职称42人,其中正高职称10名,甘肃名中医2名。藏医药硕士3名,引进藏医药学博士2名。全国名老藏医药传承工作室2个。